科学の

ノロウイルスとは?

ノロウイルスは食中毒や感染性胃腸炎を引き起こすウイルスの一種で、感染力が非常に強く、主に嘔吐や下痢などの症状があります。ノロウイルス感染症は症状や重症度に個人差があるため、自身では判断せず、必ず医療機関で検査や診断を行い、適切な治療を受けるようにしましょう。

食中毒とは

食中毒とは、原因となる細菌やウイルス、有毒物質などによって、腹痛や下痢、吐き気や嘔吐、発熱などの症状が出る病気です。

細菌が原因の食中毒は湿度や気温が高くなる6月から9月にかけて増加し、ウイルスが原因の食中毒は冬に増える傾向があります。しかし食中毒は年中発生する病気のため、1年を通して注意する必要があります。

食中毒と胃腸炎の

違いとは

胃腸が炎症を起こすことを胃腸炎と言い、その原因が食べたものによる場合は食中毒と呼ばれます。

胃腸炎はさまざまな原因で発症し、細菌性胃腸炎やウイルス性胃腸炎などがあります。

ノロウイルス感染症の

初期症状

ノロウイルス感染症は、同じくウイルス性胃腸炎を引き起こすロタウイルスやアデノウイルスと比較すると、潜伏期間が短く、嘔吐症状が強い傾向があります。また、妊娠中に感染したとしても胎児に影響はないとされています。

ノロウイルスが口に入り、症状が現れるまでの潜伏期間は24時間から48時間と言われています。胃のむかつきなどおなかの違和感や寒気、微熱が主な初期症状で、その後、嘔吐や腹痛、下痢を起こします。嘔吐のみ、下痢のみ、また発熱がないケースも見られ、症状には個人差があります。

これらの症状は通常数日でおさまりますが、発症してから1〜2週間はウイルスが排出されるため、他の人にうつさないよう気をつける必要があります。

ノロウイルスの

感染者数が

増えている?!

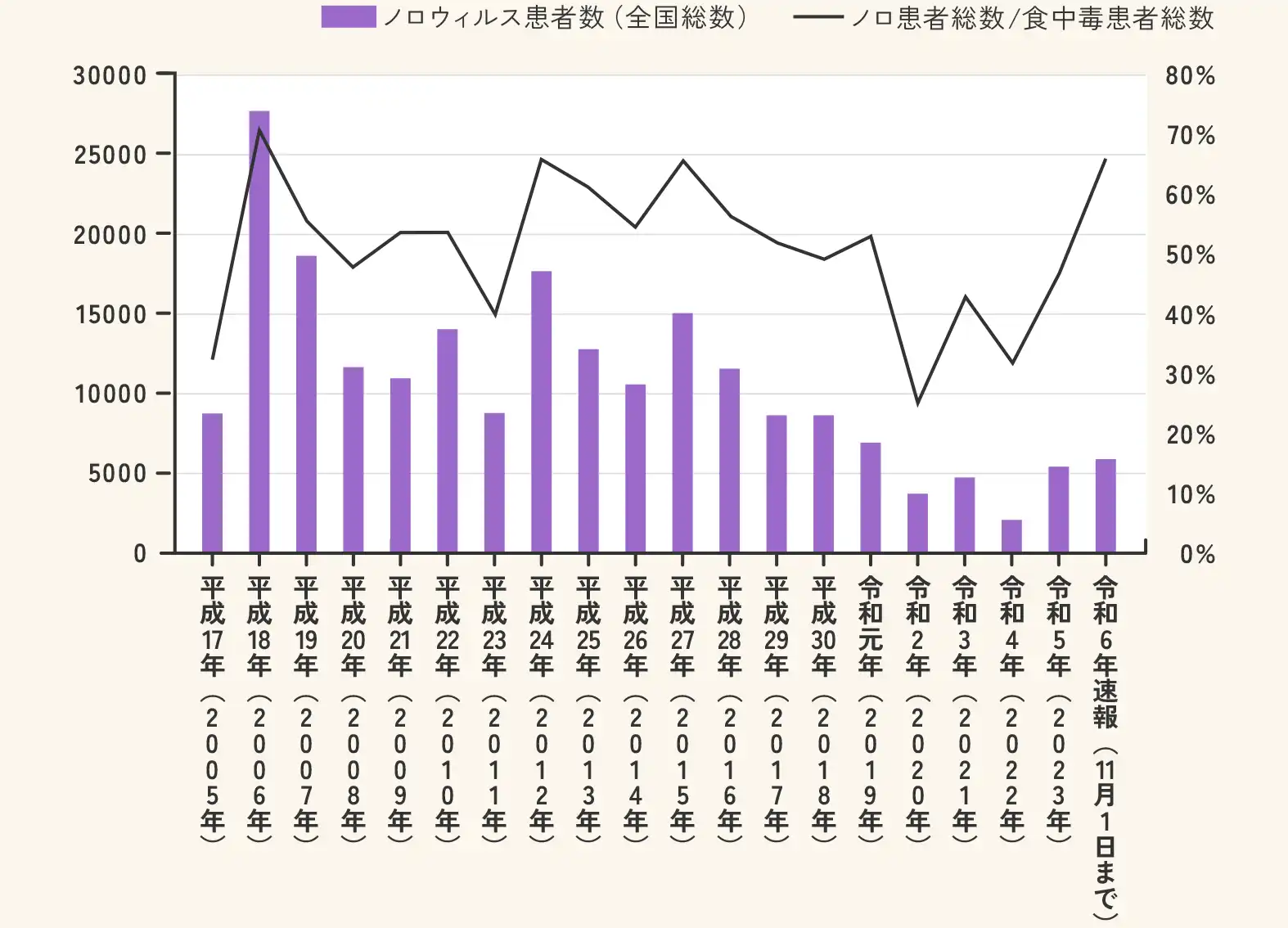

ノロウイルスの遺伝子型が変異するたびにノロウイルスによる食中毒は大流行を繰り返しています。2006年には世界中でノロウイルス(GII/4)による胃腸炎の集団感染が起きており、都内のホテルでもこの型のノロウイルスによる集団胃腸炎が発生したことが大きく報じられました。それ以降、食中毒を引き起こすノロウイルスはGII/4型が主流となっていましたが、2015年以降はGII /17型が増加しています。2015年の感染者数は前年の約1.4倍となりました。

何度も流行を繰り返すノロウイルスですが、近年ではノロウイルスによる食中毒の患者数は、2023年は5,502人でしたが、2024年は11月1日までの報告ですでに5,927人となっていて、全ての食中毒患者に対する割合も47%から66%と増加傾向にあります。

過去の食中毒発生状況

ノロウイルスの

感染経路と

流行時期

ノロウイルスは主に食品や手指を介して経口感染します。牡蠣などの二枚貝や、井戸水などからの感染が報告されています。

他にも、吐しゃ物などの飛沫を吸い込んでしまうことで感染する飛沫感染や、残ったウイルスが空気中に舞い上がり、それを吸い込んで感染する空気感染、感染者との接触で起こる接触感染など、さまざまな経路から感染する可能性があります。

ノロウイルスは少量でも食中毒を引き起こすほど感染力が高く、繰り返し感染することもあります。一度かかったからと言って安心できない、厄介なウイルスです。

乾燥する冬に感染しやすいウイルスですが、夏でも感染することがあるため、一年を通して予防する必要があります。

ノロウイルスの予防法

ノロウイルスによる食中毒の予防4原則として、ノロウイルスを「持ち込まない」「つけない」「やっつける」「ひろげない」の4つが推奨されています。

- 持ち込まない

例えば、調理する人が感染していると、その人が作った料理を食べた人たちも感染してしまいます。まずはノロウイルスを持ち込まないよう、手洗いや消毒を徹底し、疑わしい症状があるときは食品を取り扱う作業はしないようにしましょう。 - つけない

帰宅した後や調理前、食べる前、トイレに行った後など、食品や食器などにノロウイルスが付着しないよう、手洗いを徹底します。手洗いの際には指輪や時計などを外してしっかり洗いましょう。 - やっつける

食材を十分に加熱することでノロウイルスをやっつけることができます。特に二枚貝などはしっかり加熱しましょう。食品安全委員会の「食中毒予防のポイント」には中心温度85~90℃で90秒間以上加熱して食べることがノロウイルスの食中毒を予防するためのポイントとして記載されています。

また、調理器具の消毒も重要です。ノロウイルスにはアルコール消毒があまり効きません。次亜塩素酸ナトリウムや煮沸・熱湯消毒などが有効です。 - ひろげない

身近でノロウイルスへの感染が起きた際には、それ以上感染を広げないために消毒を徹底し、吐しゃ物などから二次感染しないために処理方法にも気をつけましょう。

改めて知っておきたい

手の洗い方

どんな感染症でも、予防の基本は手洗いです。改めて手の洗い方を確認しておきましょう。

手を濡らしたら石鹸をよく泡立てて、手のひら、手の甲、親指、指の間、指先・爪の間、そして手首も丁寧に洗います。流水で20秒以上洗い流し、清潔なタオルまたはペーパータオルで拭き取ります。

注意しておきたい、

ノロウイルス消毒の

ポイント

感染者の嘔吐物処理・排泄物処理には気をつける必要があります。おむつなどは密閉して捨てましょう。また、嘔吐物や排泄物が壁や床に付着した場合は、拭き取った後に次亜塩素酸ナトリウムや煮沸・熱湯などでしっかり消毒しておかないと、残ったウイルスが空気中に舞い上がる可能性があります。

処理する際には使い捨てのマスクや手袋などを着用し、ビニール袋などに密封して捨てるようにしましょう。

治療法は?家族が

感染したらどうする?

ノロウイルスに感染したら、まずは医師の診察を受け、適切な治療を受けることが重要です。一般的なノロウイルスの治療は下痢止めや解熱剤の処方、点滴や水分補給などの対症療法ですが、下痢止めは自己判断で使用するとウイルスが体内にとどまって回復が遅れる可能性もあるため、必ず医師の指導のもと服用するようにしましょう。

自宅で看病する際には、患者が脱水症状にならないよう気をつけ、安静にして十分な休養をとれるようにしましょう。食欲がない場合は無理に食事を取る必要はなく、水分補給をしっかり行います。食欲があれば消化に良いおかゆやスープなどを食べても問題ありません。

また、看病する家族にうつってしまう家庭内感染を防ぐことも重要です。手洗いや消毒を徹底しましょう。

登校や出社は

控えるべき?

ノロウイルスは法律上、出席停止や出勤停止になるようなウイルスではありませんが、学校の判断や会社の規定によって登校や出社を禁止されることもあります。

一般的には嘔吐の症状がなくなれば登校や出社は可能とされているようですが、ノロウイルスは症状がおさまったあともウイルスが排出されるため、医師と相談して復帰時期を決める方が良いでしょう。