栄養の

ポリフェノールとは?

ポリフェノールとは植物が持つ抗酸化物質の一種で、独特の風味を持つ成分です。抗酸化作用によって活性酸素のはたらきを抑え、健康に多くの効果をもたらすポリフェノールにはさまざまな種類が存在します。

ヒトなどの動物はポリフェノールを体内で作ることができないため、植物性の食品から摂取する必要があります。

ポリフェノールの

種類と

代表的な

ポリフェノール

ポリフェノールの種類はとても多く、自然界に8,000種以上存在すると言われています。

ポリフェノールは構造の違いからフラボノイド系と非フラボノイド系に分けられますが、どちらも抗酸化作用を持ち、種類によってはたらきが異なります。

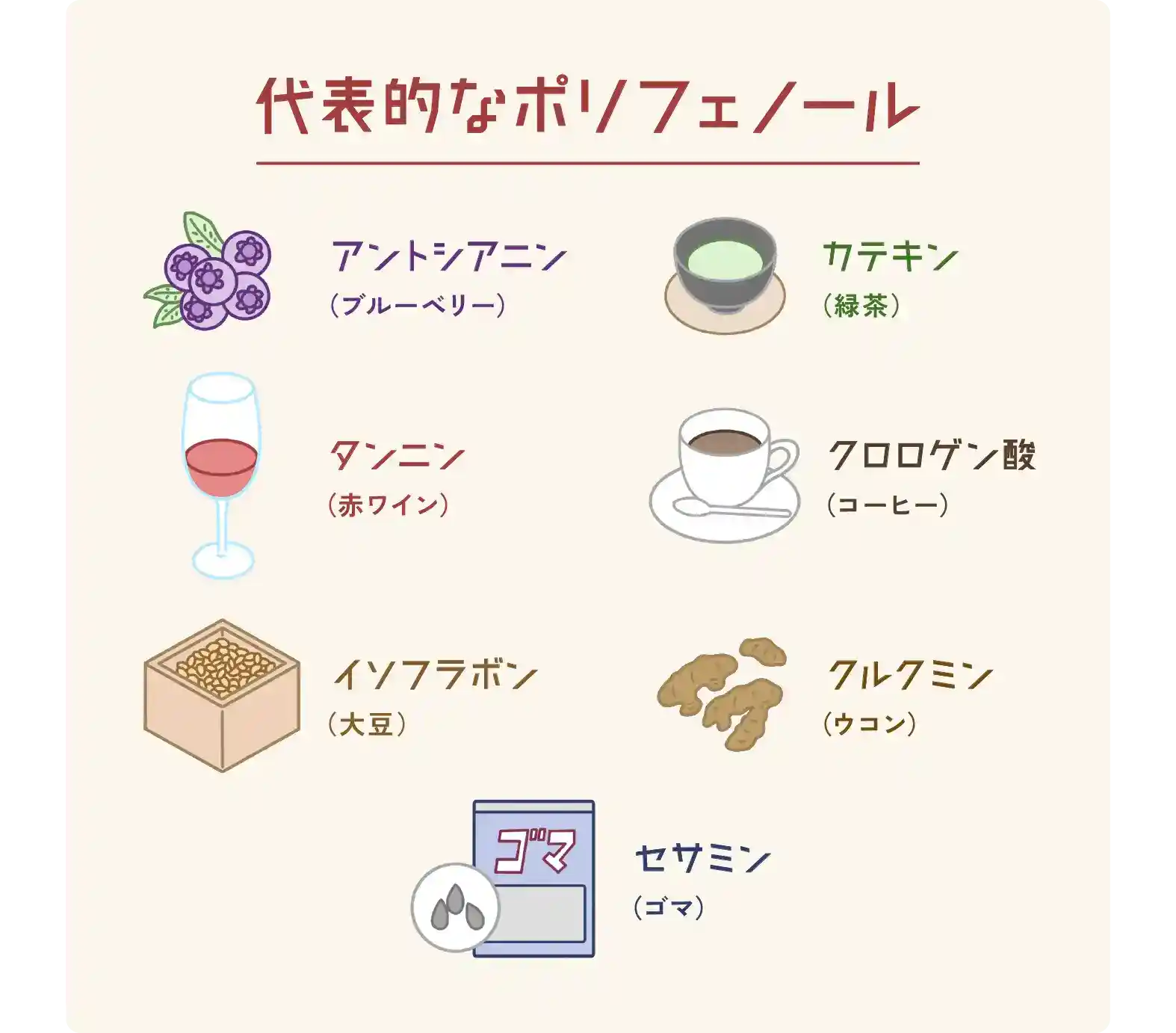

フラボノイド系ポリフェノールにはアントシアニン、カテキン、イソフラボン、タンニンなどがあり、蕃爽麗茶に含まれるグァバ茶ポリフェノールもこちらに分類されます。一方、非フラボノイド系に分類されるポリフェノールにはショウガオール、クロロゲン酸、カカオポリフェノール、クルクミン、セサミンなどがあります。

実は、ポリフェノールは栄養素ではなく、体にはほぼ吸収されずほとんどが排出されてしまう成分なのですが、抗酸化作用によって私たちのすこやかな生活を助けてくれる重要な存在です。

ポリフェノールが

多く含まれている食物

ポリフェノールは植物の持つ独特の風味を持っており、色味にも特徴があります。例えばアントシアニンはブルーベリーやブドウなどに含まれる色素で、青や紫や赤色の成分です。カテキンは緑茶の苦味や渋味の主成分で、タンニンはお茶や赤ワインの渋味成分です。

イソフラボンは大豆に、セサミンはゴマ、クルクミンはウコンに含まれていて、クロロゲン酸はコーヒーに含まれるのでコーヒーポリフェノールとも呼ばれます。

グァバ茶ポリフェノールはグァバ茶、ショウガオールはショウガ、カカオポリフェノールはチョコレートというように、含まれている食品がわかりやすい名前のポリフェノールもあります。

もっともポリフェノールが多く含まれている食品は赤ワインだと言われています。また、コーヒーや醤油などもポリフェノールが多く含まれる食品です。

活性酸素とは

ポリフェノールには強い抗酸化作用があり、活性酸素を抑えるという特徴がありますが、活性酸素とはそもそも何でしょうか?

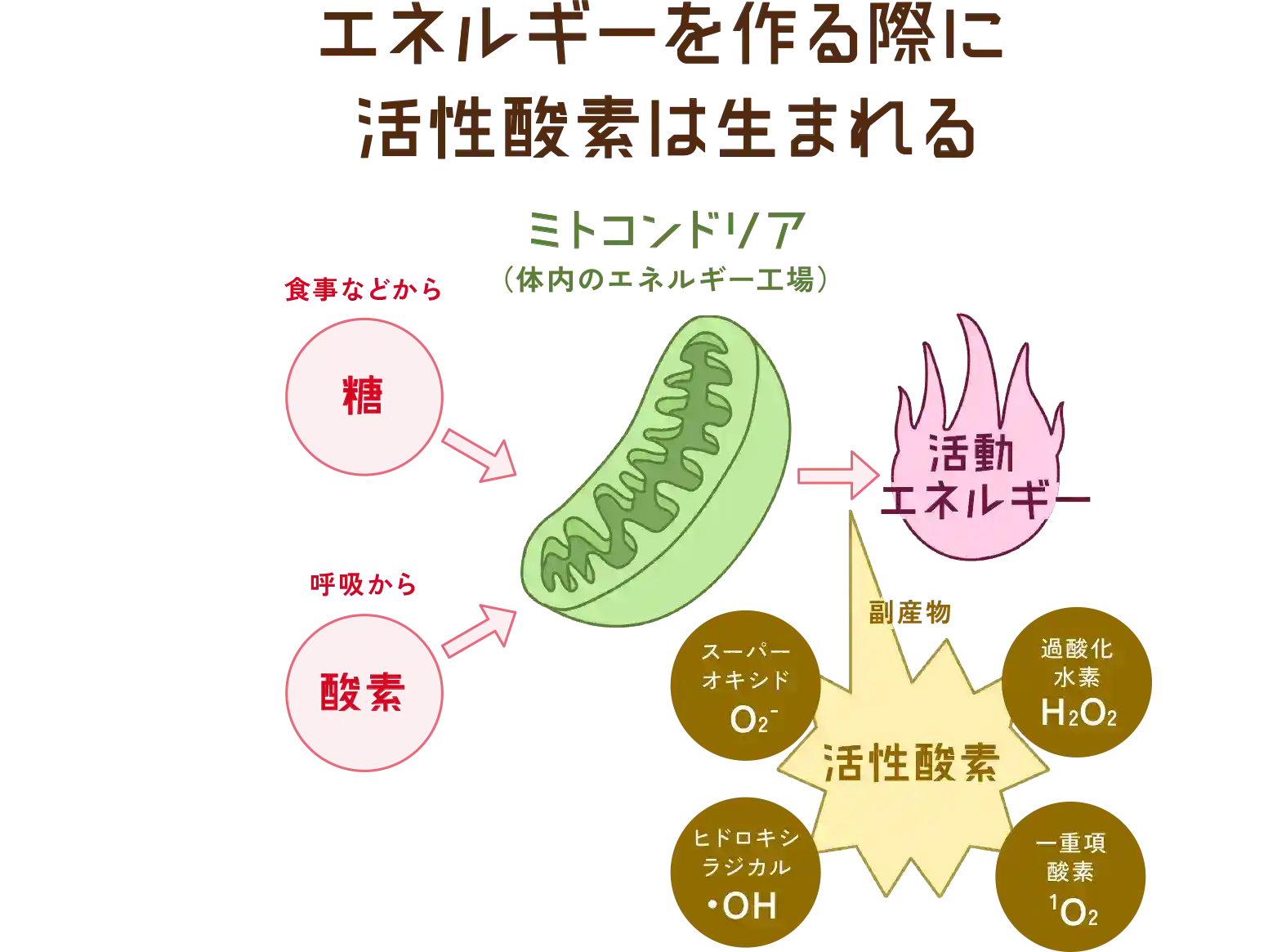

活性酸素とは酸素原子を含む反応性の高い化合物の総称で、主に一重項酸素(1O2)、スーパーオキシド(O2–)、過酸化水素(H2O2)、ヒドロキシラジカル(・OH)の4つを指します。

活性酸素は通常の大気中にある酸素(O2)より不安定で、他の分子と結びつき、安定状態になろうとする性質があります。

そのため、他の物質と結合(酸化)しやすくなります。酸化が起こりやすいという特徴から、オゾン(O3)も活性酸素の一種と呼ばれています。

私たちのからだの中では、細胞内のミトコンドリアが酸素や糖などからエネルギーを作る過程の中でわずかな活性酸素が発生します。活性酸素は過剰に生み出されると細胞を攻撃して傷つけてしまいます。

私たちの体には活性酸素から身を守る酵素などのしくみがもともと備わっていますが、喫煙や紫外線、ストレスや激しい運動などの影響で活性酸素が通常よりも多く生まれることがあるため、健康にも影響があると言われています。

ポリフェノールと

健康管理

ポリフェノールは、健康管理や病気の予防に役立つと言われています。

腸内環境への影響では、良い菌を増やす、悪い菌を減らすなどの効果が注目されており、研究が期待されています。

種類別では、アントシアニンには目の機能を改善する効果、イソフラボンには更年期症状の緩和が期待できますし、カテキンには血中コレステロールを低下させるはたらきが期待されています。また、グァバ葉ポリフェノールは糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値上昇を抑える効果があり、クルクミンは肝機能のサポートを行うはたらきがあります。

ポリフェノールの

摂取量、摂りすぎは

大丈夫?

ポリフェノールの推奨摂取量は特に決められていませんが、例えばカカオポリフェノールが体にいいからと大量のチョコレートばかり食べていると、ポリフェノール以外にも糖や脂質を過剰摂取することになってしまいます。

つまり野菜や果物、お茶、コーヒー、スパイスといったさまざまな食品に含まれるポリフェノールをバランスよく摂取することが重要です。

また、ポリフェノールは水に溶けやすく短時間で作用するというメリットがありますが、効果は数時間でなくなってしまい、長時間は持続しません。そのため、大量に摂取するよりも間隔をあけて摂取する方が良いでしょう。

妊娠後期のポリフェノールの過剰摂取には注意が必要です。

妊娠中の方は医師の指導のもと、過剰な摂取にならないように気をつけることが必要です。